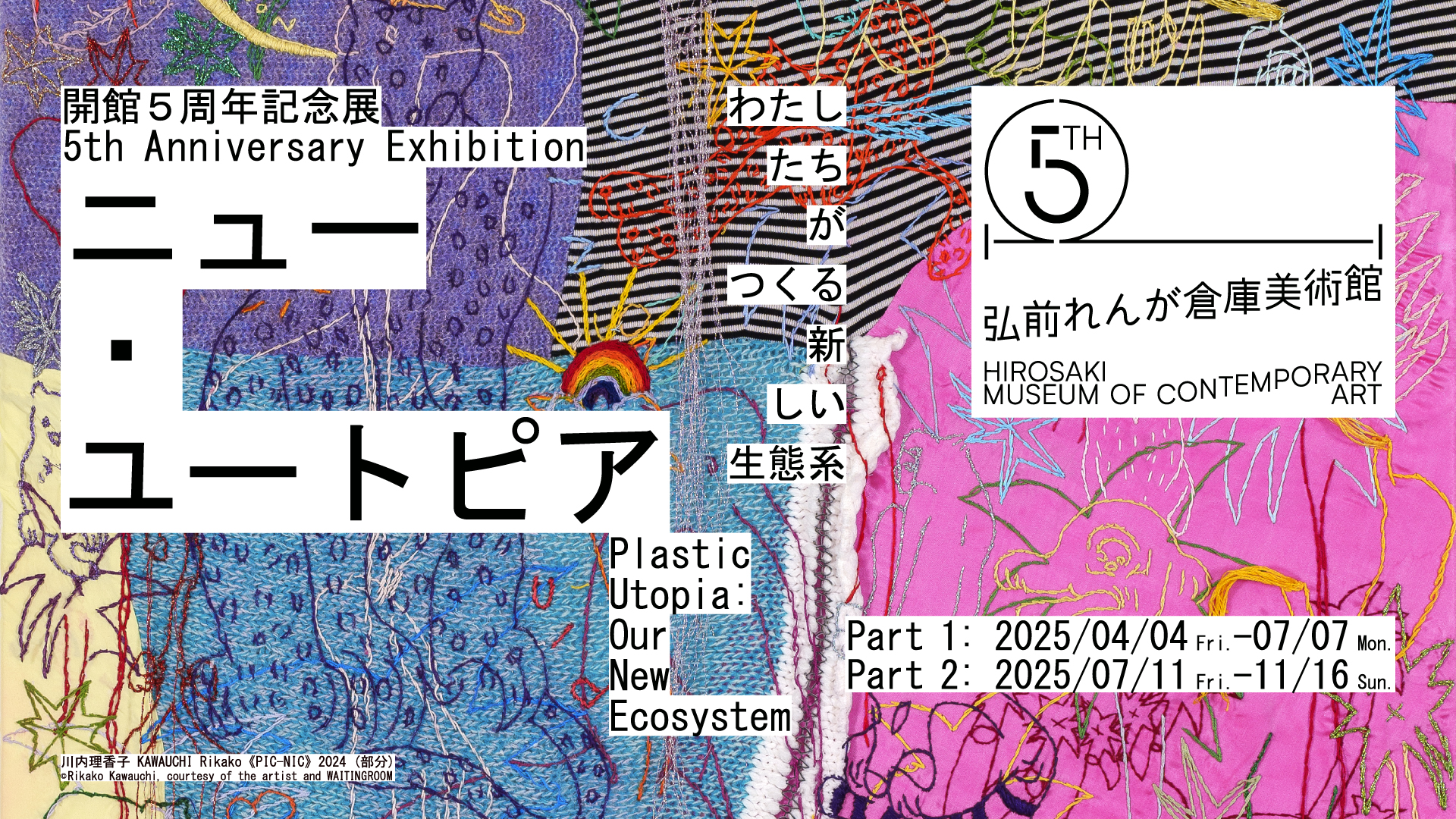

【開催中】開館5周年記念展ニュー・ユートピア──わたしたちがつくる新しい生態系

2期:2025年7月11日(金)−11月16日(日)

街の中につくりだす、わたしたちの新しい生態系<ユートピア>

当館は、2020年の開館から今年で5周年を迎えます。展覧会「ニュー・ユートピア」は、開館5周年を記念して、未来をうらなう若いアーティストたちの作品と、1万5千年をさかのぼるともいわれる津軽地方の人間の営みに連なる作品を織り交ぜながら、わたしたちがつくりだす新しい生態系について考えようとする展覧会です。

「どこにもないところ」という意味のギリシャ語に由来する「ユートピア」は、16世紀イギリスの思想家、トマス・モアの著作に登場する架空の国家の名前です。モアは、共通の価値観を持つ人々が暮らす、理想の場所としてユートピアを描き出しました。一方で、ひとりひとりが異なる価値観で生きる現代社会において、個人が探し求める理想の場所のあり様はますます多様になっています。

わたしたちは、大小さまざまな「生態系」の一部としてこの世界を生きています。現在、「生態系」という言葉は、自然環境における命の循環の仕組みを示す本来の意味を超えて、人間の知的・文化的な活動によって影響を受けた、都市生活の構造に対しても用いられることがあります。わたしたちはいわば、自分たちの生きる世界(社会的な生態系)を自らつくり出すことができる創造主にもなり得るのです。

ここに登場するのは、食べ物とそれを取り込む身体や、人間と動物が重なりあうような神話的なイメージを描き出す川内理香子の絵画や刺繍、外来種を含む動植物が生息する水槽をつないで循環させることで、生き物が影響し合うあらたなシステムを作り出す渡辺志桜里のインスタレーション、さまざまな場所の地下空間を滑走するスケーターたちを捉え、普段は目に見えない巨大な地下都市の存在を浮かび上がらせるSIDE COREの映像作品などです。

本展を通じて、自分たちそれぞれにとって、遠い理想郷ではない未来のユートピアとは何か、考えるきっかけになることを目指します。

出品作家:川内理香子、小林エリカ、ユーイチロー・E・タムラ、渡辺志桜里、SIDE CORE、工藤麻紀子、奈良美智、佐藤朋子、さとうりさ

ナウィン・ラワンチャイクン、ジャン=ミシェル・オトニエル、藤井光、大巻伸嗣、斎藤麗、永野雅子、細川葉子、畠山直哉、和田礼治郎、蜷川実花 *、松山智一 **

*1期のみ **2期のみ

アーティスト

-

Photo: Seiichi Saito

Photo: Seiichi Saito川内理香子

1990年東京都生まれ。同地在住。2017年多摩美術大学大学院・美術学部・絵画学科・油画専攻修了。食への関心を起点に、身体と思考、それらの相互関係の不明瞭さを主軸に、食事・会話・セックスといった様々な要素が作用し合うコミュニケーションの中で見え隠れする、自己や他者を作品のモチーフとする。ドローイングやペインティングをはじめ、針金や樹脂、ネオン管や大理石など、多岐にわたるメディアを横断して作品を制作。

-

小林エリカ

1978年東京都生まれ。東京都在住。目に見えない物、時間や歴史、家族や記憶、場所の痕跡から着想を得て、リサーチに基づく史実とフィクションからなる作品を幅広く手がける。当館の2021年度の展覧会「りんご前線—Hirosaki Encounters」に参加し、テキストを軸に展開するインスタレーションを発表。第二次世界大戦中に風船爆弾作りに動員された少女たちについての著作『女の子たち風船爆弾をつくる』などの小説、コミック作品などでも数多くの賞を受賞している。

-

ユーイチロー・E・タムラ

既存のイメージやオブジェクトを起点に、多彩なメディアを横断し、現実と虚構を交差させて多層的な物語を構築する田村友一郎によるアルファベットのEを起点としたライン。もしくはその態度。現代社会が抱える環境(Environment)や経済(Economy)、⽣態学(Ecology)や⺠族学(Ethnology)、ときに教育的(Educational)な態度によって体系づけられる作品は、エロス(Eros)や悪魔性(Evil)を帯びる。

-

渡辺志桜里

1984年東京都⽣まれ。東京都在住。2017年東京藝術大学美術学部彫刻科大学院を修了。植物、絶滅危惧種を含む⿂、バクテリアなどを生育する⽔槽を繋ぎ合わせ、その⽔を循環させる代表作《サンルーム》をはじめとしたインスタレーションを発表。生物全体の種の絶滅・保護・排除の関係性、生態系の視点から見た国家という共同体、民俗的慣習や祭事に潜在する自然と人間との営みなどをテーマに制作を行う。人間以外の存在の視点への関心から能の制作にも携わる。

-

Photo: Shin Hamada

Photo: Shin HamadaSIDE CORE

2012年より活動を開始。東京を拠点に、ストリートアートを切り口とした展覧会やイベントなどの活動を展開している。メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志。映像ディレクターとして播本和宜が参加。公共空間におけるルールを紐解き、思考の転換、隙間への介入、表現やアクションの拡張を目的に、ストリートカルチャーを切り口として「都市空間における表現の拡張」をテーマに屋内・野外を問わず活動している。

-

Photo: Kenji Takahashi

Photo: Kenji Takahashi工藤麻紀子

1978年青森県五所川原市生まれ。神奈川県在住。2002年女子美術大学芸術学部絵画科洋画専攻卒業。季節や時間による光の変化から、いつもの散歩道が「急に光って見える」瞬間や、ふと頭に思い浮かぶ行ったことがある場所、川や水辺、草花の匂い、風、虫の羽音、動物、思春期の少年少女、夜にみた夢など、日常の生活の中のなにげない事柄を受け止め、現実と心象風景を再構築して、鮮やかな夢のような世界を描き出した絵画を制作。

-

Photo: RYOICHI KAWAJIRI

Photo: RYOICHI KAWAJIRI

Artwork: ©️Yoshitomo Nara奈良美智

1959年青森県弘前市生まれ。栃木県在住。愛知県立芸術大学大学院修士課程修了後にドイツへ渡り、国立デュッセルドルフ芸術アカデミーで学ぶ。2000年代以降、日本を代表する画家・彫刻家として、国内外で多くの個展を開催する。弘前市では2002年、2005年、2006年の3回にわたり、吉井酒造煉瓦倉庫(現弘前れんが倉庫美術館)で、市民を主体とした実行委員会が結成され、大勢のボランティアスタッフによって大規模な個展を開催し成功をおさめた。

-

Photo: Ryusuke Ohno

Photo: Ryusuke Ohno佐藤朋子

1990年長野県生まれ、神奈川県在住。2018年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。レクチャーの形式を用いた「語り」の芸術実践を行っている。日本が辿った近代化への道のりや歴史の複数性への関心と、各地の伝説や遺跡などへの興味からリサーチを行い、フィクションとドキュメントを行き来する物語を構築する。2024年度に参加した当館のプロジェクト「弘前エクスチェンジ#06『白神覗見考(しらかみのぞきみこう)』」でのリサーチをもとに、新作を発表。

-

Photo: Seiichiro Sato

Photo: Seiichiro Satoさとうりさ

1972年東京都生まれ。神奈川県在住。1999年東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。抽象的でありながらも親しみを感じさせる大型のソフト・スカルプチャーを、屋内外を問わず公共のスペースに出現させる。空気で膨らむオブジェの制作では模型から縫製までを自身の手で行う。各地域でのワークショップでの共同制作も数多く行っており、作品を通じたコミュニケーションの可能性を考察する。近年は絵本の制作、翻訳なども手掛ける。

-

収蔵作家

ナウィン・ラワンチャイクン、ジャン=ミシェル・オトニエル、藤井光、大巻伸嗣、斎藤麗、永野雅子、細川葉子、畠山直哉、和田礼治郎、蜷川実花、松山智一

展覧会の見どころ

1.注目の女性作家たちの新作を紹介

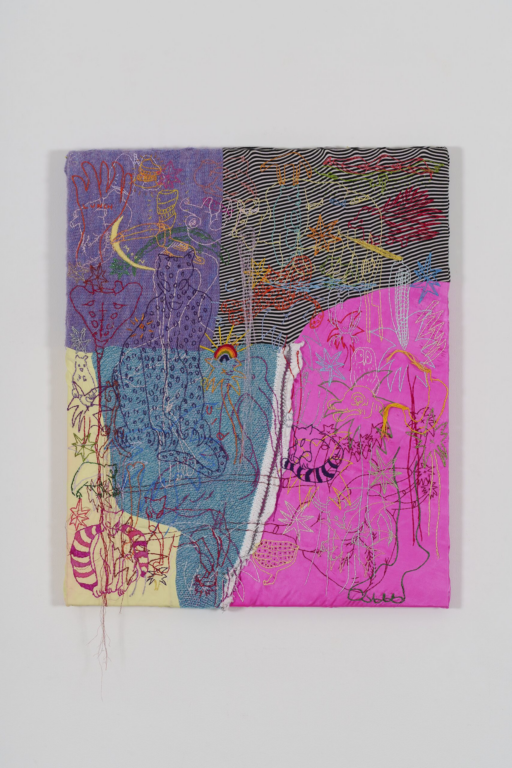

川内理香子《PIC-NIC》2024年 個人蔵

川内理香子《PIC-NIC》2024年 個人蔵©︎Rikako Kawauchi, courtesy of the artist and WAITINGROOM

本展の参加作家たちは、自分自身の身体や動植物を含む他者の存在、土地の歴史と向き合うことであらたな関係性を築いています。どこか遠くにあるのではなく、私たちの身近な世界にひろがる、ユートピアのさまざまな形を示す作品を紹介します。

川内理香子は、自らがコントロールできないものへの意識から、身体に取り込まれる食べものや、他者と自分自身の関係性を示すようなイメージを作品に取り入れます。身体の力強い動きの痕跡がとどめられたドローイングや塗り重ねられた絵の具の層を彫りこむように描かれたペインティングをはじめ、複数のジャンルを横断して制作を行っています。本展では、2024年から新たに取り組む、刺繍作品の大型新作を発表します。

また、佐藤朋子は、昨年度より継続的に弘前の街中や近郊の地域でリサーチをかさね、「語り」を取り入れたレクチャー形式の新作を発表します。かつて弘前に設置された旧陸軍第八師団の痕跡や、岩木山の安寿の伝説にまつわる、津軽の歴史や自然、信仰をめぐる物語が展開します。

2.弘前を中心とする津軽地方の歴史と生態系を知る

[参考図版] 渡辺志桜里《堆肥国家》2024年

[参考図版] 渡辺志桜里《堆肥国家》2024年Photo: Naohiro Ogawa

渡辺志桜里は、わたしたちの日常生活の隣に息づく新旧の生態系に目を向けます。本展では、植物、⿂、バクテリアなどを生育する⽔槽を繋ぎ合わせ、⽔を循環させることで生態系を可視化させる渡辺の代表作《サンルーム》の新作を、この土地の生物たちに焦点をあてて発表。東日本最古で最北の稲作跡が残るといわれる津軽地方には、先史時代から、大陸やアジアや太平洋の島々との繋がりを見つけることができます。また、近代化の過程で新たに外来種としてこの土地に生息するようになった動植物の存在には、制度の中で「固有種」や「外来種」として、同じ土地に生きる生物間にも線引きがなされるわたしたちの世界のあり様が見えてきます。

3.展覧会のテーマに応答するコレクション、地域の歴史や文化にまつわる資料も展示

弘前れんが倉庫美術館蔵

弘前れんが倉庫美術館は、2020年の開館から現在まで、コミッション・ワークを中心に、現代の作家たちの作品を収蔵してきました。本展では、展覧会のテーマに応答するコレクション作品を交えて構成します。旧陸軍第八師団の軍医であった祖父と、弘前生まれの父の人生と土地の歴史をテーマに、フィクションとドキュメンタリーが入り混じった物語が展開する小林エリカのインスタレーション、青森に複数の遺跡がある縄文時代の土器に着想を得た大巻伸嗣の版画作品など、津軽地⽅の⾵⼟、歴史、⺠俗、⽂化との出会いから生まれたコレクションを紹介します。さらに、こぎん刺しや土器といった、地域の歴史や文化にまつわる資料も現代の作家たちの作品とともに紹介することで、津軽地域で育まれてきた創造性や、人々の交流や移動の歴史に光をあてます。

出品作品紹介

弘前市出身の奈良美智による新作の絵画《Girl from the North Country(Study)》(2025年)のほか、昨年当館のスタジオで開催したH-MOCAライブ「細海魚×ヤマジカズヒデLIVE “A night OWL like a FISH”」に奈良がゲスト出演した際に制作されたドローイングなど、作家と故郷のつながりを示す作品を、奈良が弘前での高校時代に仲間と共に作り上げたロック喫茶「JAIL HOUSE 33 1/3」の再現とともに展示します。

開催概要

- 会期:[1期]2025年4月4日(金)〜7月7日(月)

[2期]2025年7月11日(金)〜11月16日(日)

休館日:火曜日、5月7日(水)、7月9日(水)・10日(木)、9月24日(水)

※ただし4月15日(火)・22日(火)・29日(火)、5月6日(火)、8月5日(火)、9月23日(火)は開館

開館時間:9:00-17:00(入館は閉館の30分前まで)

会場:弘前れんが倉庫美術館 - 主催:弘前れんが倉庫美術館

-

特別協賛:つみえ基金、スターツコーポレーション株式会社

協賛:株式会社大林組、株式会社NTTファシリティーズ

後援:東奥日報社、デーリー東北新聞社、陸奥新報社、青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、エフエム青森、FMアップルウェーブ、弘前市教育委員会 - 観覧料[税込]:

一般 1,500円 (1,400円)

大学生・専門学校生 1,000円 (900円)

高校生以下 無料

※()内は20名様以上の団体料金

※弘前市民は当日料金から500円引き(他の割引との併用不可)。受付で住所が確認できるものをご提示ください

※以下のサービスをご利用の場合にも、団体料金が適用されます。詳しくは各リンクをご参照ください

○観覧料割引駐車場 詳しくはこちら

○わにサポ 詳しくはこちら

※以下の方は無料

・高校生以下の方

・弘前市内の留学生の方

・満65歳以上の弘前市民の方

・ひろさき多子家族応援パスポートをご持参の方

・障がいのある方と付添の方1名

当館に駐車場はございません。

観覧料割引駐車場をご利用の方は、観覧料が100円引きになります。(2名まで)

アクセス詳細はこちら

![[参考図版] 渡辺志桜里《堆肥国家》2024年Photo: Naohiro Ogawa参考図版](https://www.hirosaki-moca.jp/wp-content/uploads/2653ee732cdd54f1d7c32ae349499f61.jpg)

![[参考図版] SIDE CORE《under city》2022-2025 Courtesy of SIDE CORE](https://www.hirosaki-moca.jp/wp-content/uploads/7a80d76971a5da3314e552acdc96af2f1c9040cc1.jpeg)